La Baie des cendres, donc, est à la fois un portfolio et un texte. Le livre se fait le support d’une soirée diapo nostalgique qui aurait lieu un dimanche d’automne un peu glauque (et où on aurait trop bu la veille). En écho aux paysages déserts et aux ciels d’un jaune maladif de Morgan Reitz, l’héroïne du récit de Stéphane Bouquet tâche de mettre une cohérence aux bouts de la ville qu’elle a sous les yeux, comme si elle venait de se réveiller, et difficilement. Elle évoque les souvenirs d’un ancien amour, une lettre, des retards. A l’origine du texte, «il y a ce trouple un peu pervers : elle le silence et la solitude», écrit Bouquet. Et son horizon, la recherche de «la consolation éblouissante de l’étreinte» .

Ambition. Mettre au défi un auteur d’écrire à partir d’images, l’ambition de cette nouvelle collection de la maison d’édition lavalloise (créée par Armelle Pain et Willy Durand début 2016) a ici au moins une vertu : celle d’appliquer à l’écriture les contraintes photographiques du cadre et de la pose. En clair, le texte poétique de Stéphane Bouquet s’attache à rester dans l’immobilité et dans un point de vue unique : tout ce qui est au-delà de la photo, son héroïne fatiguée ne peut que tenter de l’imaginer. Cette femme, désignée seulement par un «elle», avant de devenir un «je» dans la dernière partie, scrute le monde qui s’affiche devant elle, à la fois pour chercher à en saisir la clé («un nouveau secret gît dans le paysage») et pour essayer d’en sortir («Comme si la photo allait ouvrir, suite à une bourrasque improviste, sur un nouveau monde tout à fait ailleurs») .

Echo. Car «il existe un endroit sans doute caché où l’image n’est pas finie», écrit Stéphane Bouquet, comme un nouvel écho du vers du poète William Carlos Williams qu’il avait mis en exergue de son deuxième recueil publié, Un monde existe (Champ Vallon, 2002) : «Outside / Outside myself / There is a world» («En-dehors / En-dehors de moi / Il y a un monde»). Mais la tentative de sortir du cadre du paysage est vouée à l’échec, pose-t-il tragiquement dans la neuvième et dernière partie du texte. «Comme si tout cela était sans importance parce que la porte est fermée et que la poignée pour l’ouvrir est introuvable dans tout ce bordel.»

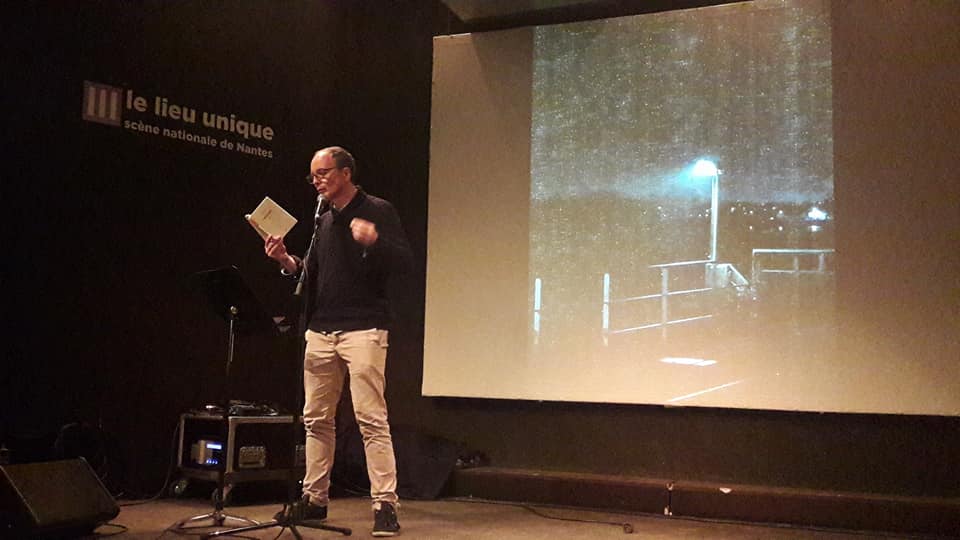

Stéphane Bouquet lira son texte au Lieu unique de Nantes le 25 novembre, dans le cadre de la 17e édition de Midi-Minuit Poésie. Le festival, organisé par la Maison de la poésie de Nantes, invite par ailleurs trois patrons de la scène américaine d’aujourd’hui : les poètes spoken word Saul Williams et Mike Ladd, proches du courant hip-hop, et la performeuse Tracie Morris. A noter aussi une rencontre consacrée à la poésie contemporaine en Colombie (avec Camila Charry, Ronaldo Cano et Myriam Montoya), un entretien avec Jean-Marie Gleize à propos de la revue Nioques , des lectures d’Eva Niollet, Perrine Le Querrec ou Nicolas Vargas, qui vient de recevoir le prix de la révélation poésie de la Société des gens de lettres.

Festival Midi-Minuit Poésie, du 22 au 26 novembre à Nantes. Stéphane Bouquet sera au Lieu unique le 25 novembre à 21 h 45.

,

(Note de lecture) Stéphane Bouquet et Morgan Reitz, "La Baie des cendres", par Antoine Bertot, Poézibao, 4 décembre 2017

La collection « photo-graphie » des éditions Warm s'est ouverte en 2016 et vient d'être complétée par La Baie des cendres de Stéphane Bouquet et Morgan Reitz. Elle a pour projet explicite de « proposer une rencontre entre deux artistes, l'un écrivant à partir des photographies de l'autre ». Les photographies sont donc un appel à l'écriture chaque fois, cependant, singulièrement.

La collection débute sous le signe de l'amitié entre un écrivain, Gerard Malanga, et un photographe, Julien Mérieau, avec Julien Mérieau, astonish me / étonnez-moi ! Gerard Malanga reprend, dans le titre de cet essai, une expression de défi adressée par Cocteau à un jeune artiste. Elle retranscrit à la fois l'enthousiasme admiratif de l'écrivain-spectateur face aux photos de J. Mérieau, et son impatience d'en voir « plus » (p.34). Mais surtout, elle désigne le cœur même de ces photographies selon G. Malanga, c'est-à-dire la surprise (« ce que nous voyons n'est pas nécessairement ce que réellement nous voyons », p.29). Pensons par exemple à cette photographie nommée « Fleuve au lit » sur laquelle la texture d'un pont et celle de l'eau, par les nuances d'ombres et de clartés, se mêlent, perdent l'œil dans une étrange matière commune et douce.

Cette perception troublée, Gerard Malanga la relie au « revêtement narratif » des images de J. Mérieau (p.32) qui poursuivraient ce qu'aurait entamé Antonioni à la fin de L'Eclipse : chaque photographie, comme chaque photogramme du film, montrerait « un endroit où des amants se sont rencontrés ou ont raté leur rencontre. Derrière eux, ils ont laissé une absence perceptible. » (p.33). L'essai de Gerard Malanga aborde donc le paradoxe troublant d'une présence doublée d'un envers mélancolique d'absence. Ces photographies déplaceraient de la sorte ce qu'elles montrent.

Cela fait écho au dispositif même du livre : le texte en version originale anglaise occupe les premières pages. Il est repris, à la suite des quatre photographies, en version française. Le lecteur, par cette traduction et cette entremise des images, se trouve en présence du même texte, étoffé cette fois du souvenir de ce qu'il a lu, de ce qu'il a vu.

Le deuxième livre, L'Argentine, malgré tout de Nicolas Azalbert et d'Eduardo Carrera, est composé de six textes qui n'abordent pas directement les photographies d'Edouardo Carrera. Chaque texte, cependant, s'appuie à chaque fois sur deux photographies qui sont l'origine soit de brefs essais critiques sur la littérature et le cinéma argentins, soit d'un montage de graphiques étudiant la situation économique de l'Argentine, ou encore d'une nouvelle, d'un poème politique et d'une correspondance. L'ensemble hétérogène, visuel et littéraire, tente de rendre compte de l'instabilité politique et économique de l'Argentine contemporaine et de la manière d'y faire face.

Premier exemple : une des sections est occupée uniquement par des graphiques montrant l'évolution de la dette extérieure de l'Argentine, de l'inflation, des salaires réels, du taux de chômage... Ces graphiques répondent subtilement à deux photographies : l'une montrant, en noir et blanc et sur le fond d'un ciel vide et gris, la courbe d'une montagne russe, l'autre un escalier qu'un policier monte. Le lien entre le collage d'Azalbert et les photographies de Carrera est ténu mais clair : aux courbes des graphiques répondent celles des montagnes russes et de la rampe d'escalier ; la détérioration de la situation économique rejoue alors, par une « collision » visuelle (p.7), la présence autoritaire et policière et l'impression de désolation.

Second exemple : une nouvelle raconte l'histoire d'Ernesto, étudiant en cinéma désabusé face aux manifestations qui ont lieu en Argentine (« Ernesto était agacé […] parce qu'il ne pouvait s'empêcher de penser que cela ne servait à rien, que les manifestations n'étaient qu'une libéralité du pouvoir accordée au peuple pour se faire entendre. Pour se faire entendre, oui. Pas pour se faire écouter. », p. 23). Ce texte est lié à deux photographies, à nouveau, l'une montrant un homme en haut d'un plongeoir d'une piscine désaffectée, l'autre montrant, de dos et en plan moyen, un homme qui semble regarder vers l'horizon. De ces photographies ressort une impression de solitude et de retrait mélancolique que l'on retrouve dans l'attitude distante et dubitative d'Ernesto, face au désordre argentin. Cette fois, c'est moins un motif qu'une atmosphère qui vient relier, à distance, texte et photographies.

Le troisième livre de la collection, La Baie des cendres de Stéphane Bouquet et Morgan Reitz, poursuit ce projet de dialogue entre image et écriture, comme le précise la quatrième de couverture : « non pas simplement regarder mais habiter dans les photos, les considérer comme un nouveau logis auquel il faut s'habituer. »

Cette fois, donc, neuf récits de Stéphane Bouquet pour neuf photographies de Morgan Reitz. Le récit s'installe dans les photographies, les prend explicitement pour cadre afin de raconter l'histoire d'une femme, désignée par le pronom « elle », qui semble vivre dans le temps figé des photographies (« il lui semble soudain que nous sommes encore un jour férié », p.43). « Elle » y fait face au silence, à la solitude et attend que quelqu'un, par une lettre, une réponse, une présence, vienne interrompre cela. Le passage d'un texte à l'autre, et donc d'un paysage à l'autre, peut être brusque (« Oh et puis voilà qu'elle se retrouve sans prévenir dans un improbable printemps parme », p.37). Demeure cependant cette sensation d'un rendez-vous qui n'a pas lieu et d'une suffocation dans l'absence. Il y a bien l'espoir renouvelé dans chaque lieu, chaque photographie : « Donc, en résumé, il existe un endroit sans doute caché où l'image n'est pas finie » (p.46). Mais ce désir est toujours déçu et illusoire. Or, ce qui empêche serait étrangement la restriction qu'impose la photographie à partir de laquelle l'histoire est racontée. « Elle » peut vivre dans l'image, y penser, y projeter sa mémoire, ses désirs, mais la photographie reste cependant close, « comme si le photographe avait été trop épuisé lui aussi pour appuyer jusqu'au bout sur le déclencheur » (p.46). En somme, « le paysage a décidément succombé à un calme éternel, soporifique et inquiétant. » (p.39). Dans la photographie, il fige.

Les textes et les photographies entretiennent ainsi un lien particulier : ces dernières sont l'origine du récit qui les anime par le regard et les désirs d'un personnage qui cependant semble s'enliser dans l'atmosphère et les teintes excessivement douces et colorées, le temps silencieux des photographies de Morgan Reitz.

La collection « Photo-graphie » permet ainsi à un écrivain d'entrer dans les silences des photographies et, alors, de résonner avec elles.

Gerard Malanga et Julien Mérieau, Julien Mérieau, astonish me / étonnez-moi ! « Photo-graphie », Warm, mai 2016, 44p., 13€

Nicolas Azalbert et Eduardo Carrera, L'Argentine malgré tout, « Photo-graphie », Warm, avril 2017, 63p., 13€

Stéphane Bouquet et Morgan Reitz, La Baie des cendres, « Photo-graphie », Warm, octobre 2017, 60p., 13€.

,

La Baie des cendres, Stéphane Bouquet sur des photo-graphies de Morgan Reitz par Jean-Claude Pinson, Sitaudis, 19 janvier 2018

« Photo-graphie » (avec un tiret), tel est le sous-titre de La baie des cendres, un récit très singulier de Stéphane Bouquet accompagnant des… photographies de Morgan Reitz. Le tiret est ici important. Signe ambivalent, il ne conjoint pas seulement, il disjoint.

Disjonction : chacun, photographe et écrivain, suit son chemin, et les deux parties du livre paraissent s’ignorer l’une l’autre. Les photos ne viennent pas documenter un récit, comme c’est le cas par exemple dans les romans de Sebald. Et le texte ne vient pas davantage éclairer, commenter des photographies. Cependant, si ces chemins sont des parallèles qui semblent s’ignorer, elles participent d’une énigmatique géométrie non-euclidienne, finissant, on ne saurait dire ni où ni comment, par consonner et se rejoindre. La disjonction se retourne ainsi en conjonction.

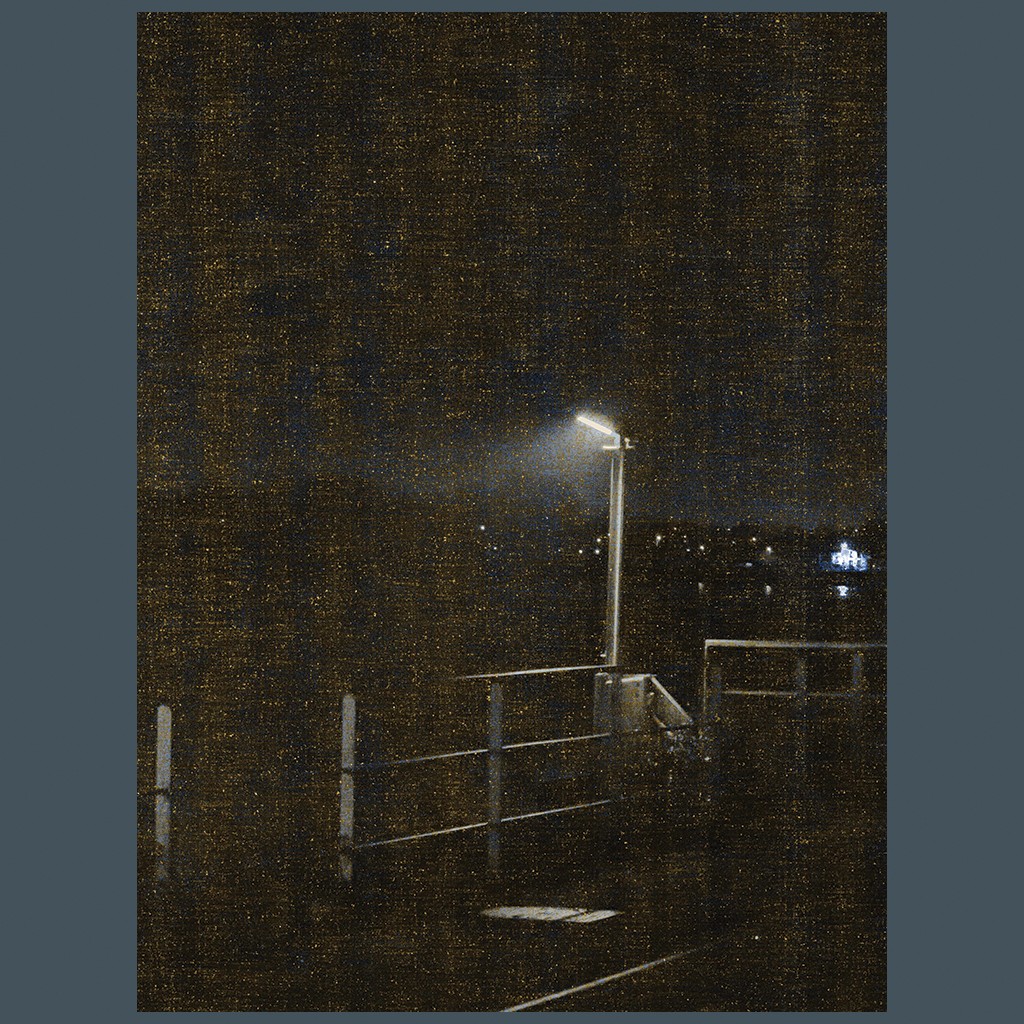

Conjonction : le récit de Stéphane Bouquet se déploie en neuf séquences qui, sans jamais les commenter, font cependant écho, en quelques points, aux neuf photos de Morgan Reitz. La première séquence, par exemple, évoque un ciel « aussi orange qu’un jus multifruits bio vitaminé » qu’il n'est pas difficile de repérer sur la première photographie. Conjonction encore en ce que le photographe comme l’écrivain, selon la logique de leur médium propre, mettent l’un et l’autre en œuvre une poétique qu’on peut définir comme celle de l’« estrangement » (de l’ostranénie chère aux Formalistes russes). Pour Morgan Reitz, cela consiste en un traitement de la lumière et de la couleur qui s’éloigne sensiblement de tout naturalisme et fait penser plutôt à quelque chose comme un pictorialisme, mais sans concession aucune à quelque complaisance « artiste » que ce soit. L’habitant de Nantes (comme c’est mon cas) reconnaîtra sans mal quelques lieux et paysages de sa ville (les quais de l’Erdre en face de la Préfecture, le village de Trentemoult sur la rive sud de la Loire, l’imposante usine Beghin-Say…). Il les reconnaîtra, mais en même temps ils lui paraîtront être passés de l’autre côté du miroir, comme si quelque secret gisait dans le paysage, celui d’une catastrophe qui l’aurait ensorcelé. À moins que ce ne soit, dans la mutation qui l’altère, le « renverse » (« catastrophe » signifie aussi retournement), « un paradis futuriste et temporaire » qui s’annonce, à la faveur de cette « cérémonie secrète et maçonne » dont parle Stéphane Bouquet.

Le titre du livre est mystérieux. Une lecture attentive du texte de Stéphane Bouquet ne livre aucune clef qui mettrait sur la piste le lecteur. Ce dernier peut donc librement s’abandonner à son imagination. J’ai pensé pour ma part à la baie de Naples recouverte de cendres après l’éruption du Vésuve, aux fresques de Pompéi désensevelies bien après le désastre. Car cendreuse, me semble-t-il, est la tonalité qui sourd de la lumière voilée, obscurcie et jaunie, presque sépia parfois, qui caractérise ces neuf photographies de Morgan Reitz. Comme si quelque catastrophe écologique avait eu lieu, empoisonnant, empoissant d’une suie malsaine, d’un air vicié, l’atmosphère où semblent figés dans une sorte d’irréalité inquiétante les éléments (bâtiments aussi bien que végétaux) qui constituent chaque paysage. – Quoique là encore l’ambivalence prévale, car cette lumière voilée n’est pas sans rappeler également la dorure sombre des icônes.

Mais c’est à une autre catastrophe aussi qu’on peut penser, une catastrophe intime celle-là. C’est elle du moins qui transparaît tout au long du récit de Stéphane Bouquet. La narratrice, abandonnée à sa solitude (au silence « avec lequel il est si facile de se mettre à la colle »), est en attente, en vain, de la « consolation éblouissante » d’une étreinte qui ne vient pas. Elle voudrait pouvoir aimer, mais c’est seulement sa propre bouche qu’elle rencontre : telle est « l’horrible tragédie d’une Echo post-moderne».

Stéphane Bouquet est un poète inventeur de formes, de grandes formes (je veux dire à l’échelle du livre tout entier). Son livre précédent, Vie commune, revendiquant « l’emmêlement des gens » et la « porosité » des genres, avait pour originalité de rassembler et faire tenir en un même volume trois longs poèmes en vers, une pièce de théâtre et trois nouvelles. Cette fois, se confrontant à l’image photographique, il choisit la prose narrative. Mais il conduit le récit selon une singulière logique d’où se trouve exclue toute providence narrative. C’est au contraire, dans l’enchaînement des phrases et des séquences narratives, la bifurcation imprévue qui prévaut. D’où l’effet d’étrangeté ressenti par le lecteur. En voici un exemple :

« La mélodie des merles lui a soufflé la clef ou la nouvelle lettre qu’elle a cru dénicher dans sa poche et puis finalement c’était seulement un ticket de caisse d’une longueur hallucinante. En tout cas, un ballon de foot s’est écrasé sur son crâne et la radio des voisins criaille pendant que la fumée carnée du barbecue se tord dans les airs et qu’un des joueurs adolescents vient vers elle et s’excuse avec une contrition qui la ravit. Il paraît qu’une certaine espèce de baleine chante à 52 hertz et qu’aucun autre cétacé dans le monde n’est réglé pour capter sa fréquence. C’est dur pour elles d’avoir seulement le plancton pour confident ».

L’écriture est donc commandée par une logique disjonctive. Elle relève de ce qu’on pourrait nommer une « poétique de la surprise », à l’instar de celle qu’on voit à l’œuvre, par exemple, dans la poésie de Dominique Fourcade. Mais, à la différence de Fourcade, qui refuse la narration, préférant insister sur l’espace proprement textuel, Stéphane Bouquet, lui, étend cette logique au récit tout entier. Et c’est pourquoi chez lui le principe de disjonction se double d’un principe de conjonction. Il s’agit malgré tout (malgré le côté sans cesse bifurquant du récit) de conférer une unité et une continuité à ce qui demeure bien un récit organique et non un collage de fragments. Le chaos narratif est en même temps un cosmos – ou plutôt, pour reprendre un mot qu’affectionnait Deleuze un « chaosmos ». Un chaosmos sans providence, comme est le monde d’aujourd’hui.

Elle est là qui parcourt neuf photographies de Morgan Reitz. Elle est la figure féminine jamais nommée qui parmi les neuf textes de Stéphane Bouquet contemple, habite, attend, espère une lettre ou la lit, désire, constate sa solitude et la difficulté de la rompre, avait/a/aura rendez-vous avec un homme, qui toujours se soustrait, comme le monde entre deux photographies.

Ce qui se joue dans ce livre c’est un trajet. S’y exposent d’abord neuf clichés de couleurs à l’éclat terni ou aux déclinaisons monochromes — les ciels y sont « aussi orange qu’un jus multifruits bio vitaminé », l’herbe y est régulièrement rouge et les figures y sont parfois enfouies dans des camaïeux de gris et de bleus silencieux. Suivent neuf textes où elle ne semble vivre que dans l’instant-espace de chacune des images, comme si entre elles la vie n’advenait pas : « Oh et puis voilà qu’elle se retrouve sans prévenir à randonner dans un improbable printemps parme. » ou, plus loin : « On vient de lui changer à nouveau de paysage ». Le voyage est tension vers un être-au-monde durable voire définitif, sans les « sautes perpétuelles » d’espace en espace, de paysage en paysage, auxquelles elle ne semble rien pouvoir sinon les constater et les endurer. Jouet d’une instance abstraite qu’elle n’interroge pas, elle s’anime du désir de durer au-delà des instants flash des photographies, rêvant même qu’elles tordent le réel afin de permettre que « tout et elle y compris perdure ». Dans cette attente, un rendez-vous manqué dans un passé proche se reporte sans cesse, au rythme d’une lettre qui arrive par bateau postal dès la première section, avant de successivement se trouver à l’eau, mourir de sa mémoire, n’être « aucun courrier », rester tue ou confondue avec un vieux ticket de caisse, et qu’enfin peut-être il n’y ait plus besoin ni de récit ni de lettre et que les corps s’approchent.

« Ce trouple un peu pervers : elle, le silence et la solitude »

Dans le récit de Stéphane Bouquet les photographies de Morgan Reitz sont prises pour ce qu’elles sont : des fractions d’espace saisies dans le réel et travaillées de manière à modifier la perception qu’on en a, comme des tableaux peints de Nantes, de l’Erdre et de la Loire où l’on verrait encore quelques marques du passage du pinceau. Elle paraît tout à la fois dans et hors ces photographies, contrairement au rapport fréquent qu’un auteur établit avec des images qui l’accompagnent. Nul rapport de commentaire ici, nulle illustration, nulle feinte de concordance de l’image aux mots ou des mots aux images mais un rapport anti-démiurge dans le jeu qui consiste à prendre la photographie comme parcelle d’une vie qu’il s’agit d’habiter, monde clos duquel elle ne saurait sortir tant qu’on ne lui en aurait pas donné l’autorisation — alors même qu’un il a pu, lui, « disparaître à son tour et glisser dans le reste de l’image. » En ce sens, Stéphane Bouquet approfondit ce qu’il effectuait avec Amaury Da Cunha dans Les Oiseaux favorables, autre ouvrage photo-graphique paru en 2014 aux éditions Les Inaperçus dans lequel une elle, déjà, cherchait une voie/x.

Des photographies aux textes, ce que ces stations d’elle révèlent ici, c’est certes la recherche d’un lieu, mais aussi d’un homme, et du bonheur. Chaque espace apparaît comme la possibilité d’une réalisation du désir, duquel elle s’anime. Au fil des pages espoir ou espérance et attente se mêlent en effet. Un individu aperçu au futur selon l’injonction de la lettre et qui « se rhabille » parce qu’« il ne vous attendait plus » : « au moins vous aurez entr’aperçu le bonheur », lui écrit-on. Mais elle n’est pas certaine que les mots de la lettre soient ceux que l’on vient de citer. Peut-être était-ce plutôt « c’était la première fois que tu te lavais les mains depuis notre étreinte ». En d’autres termes, le désir serait celui d’une redite, d’une réitération des corps ensemble — et désir que s’en exprime un second, celui de l’autre : « Dans la lettre légendaire qu’elle serre au fond de sa poche elle voudrait qu’il y ait le mot tentacule et le verbe avaler. »

C’est à une quête qu’elle s’adonne, pour rompre la solitude, plusieurs fois redite — autre point commun avec Les Oiseaux favorables. Mais s’agit-il de trouver une âme sœur, à la manière d’une moitié d’androgyne platonicien, comme le suggère la recherche d’un être dont on sait enfin le nom, qu’on avait dans l’enfance « croisé par hasard et qu’on a su aussitôt que la vie suivante consisterait à le chercher sans relâche, lui et la consolation éblouissante de l’étreinte » ? Il y aurait là matière à l’amour. S’agit-il de rencontrer celui qui vous ferait jouir, l’autre qui comblerait le « désert intime » ? Il y aurait matière au plaisir. De baiser celui qui éviterait qu’on se tourne « vers sa propre bouche » ? Toujours est-il qu’il s’agit d’entamer la mangue, récurrente dans le texte, comme on comblerait le manque.

Sortir du cadre, trouver l’autre et le je

Mais il y a plus. La quête se mène pour elle « armée de l’épuisette instable et parfois décousue du langage ». Voilà bien qui permet de saisir l’une des directions de son parcours : désir et recherche du bonheur ne paraissent jamais achevés parce qu’ils ne peuvent s’actualiser ici que dans le verbe, insuffisant à dire ce qui travaille vraiment en soi. Lorsque le paysage comme la photographie changent et qu’elle « sait désormais que tout ceci est illusoire », probablement est-ce aussi que le langage défaille à construire une stabilité, trop précaire pour s’ancrer dans la réalité. Elle cherche alors le prénom de celui qui manque, en cite quelques-uns au hasard, et la recherche du nom devient quête du réel, quête d’une association entre le désir et un signe, éventuellement une figure, quelque chose de palpable, un corps. Elle scande un « je t’aime » à l’absence, formule incantatoire qui signe la défaite du langage et la permanence du désir, comme cet endroit caché « où l’image n’est pas finie ». Mais rien n’y fait : longtemps le réel se dérobe.

Si le désir est tension vers sa réalisation future, dès la première section un décalage léger se présente pourtant entre ce qui est perçu et le présent : « ce qu’elle voit d’ici, étonnant mais c’est directement le passé ou presque directement le passé. » Nulle réalisation possible dans ces conditions. Parcourir les photographies et le texte consisterait alors en une tentative de faire coïncider présent et passé, moments de passage et moments d’existence, nom et corps, désir et présence, rêve d’une étreinte et amour consommé. Le temps vient enfin de crier « Eurêka » après avoir reçu un ballon sur le crâne — comme Newton y reçoit une pomme ? — : il faut « décrypter les signes sur la piste des mollets ». Ce qu’elle s’emploie à faire entre la huitième et la dernière section, dans laquelle d’autres voix se mêlent à la sienne qui enfin dit je. Aurait-elle fait éclater le cadre ? « C’est l’essence même du paradis que de devoir être perdu » écrit Stéphane Bouquet dans La Cité de paroles à propos de Pasolini, avant de préciser que chez le poète italien comme chez son aîné, Dante, « le paradis s’atteint par la marche ». La Baie des cendres pourrait être le récit d’une tentative de le retrouver, hors du cadre et dans l’étreinte.